セラミックコンデンサとは?役割や特徴、構造をわかりやすく解説

セラミックコンデンサは、セラミックの性質により電気を貯蔵・放出できる部品で、電子回路の信号変換や送電の安定化を目的に使用されています。電気を貯める、放出する役割であるコンデンサの中で性能が特に優れており、今や電子機器には欠かせない部品です。

スマートフォンやエアコンなど、私たちの生活に欠かせない機器に使用されているセラミックコンデンサはどのような構造で、どんな役割を果たしているのでしょうか。

本記事では、セラミックコンデンサの原理や構造をはじめ、具体的な使用例や役割を紹介します。さらに、セラミックコンデンサを使う上でのメリットとデメリットを解説します。ぜひ本記事を、セラミックコンデンサの選定にご活用ください。

セラミックコンデンサのコンサルティングを受けて、

・省力化、省人化してコストダウンしたい

・生産性アップして売上を上げたい

・人的ミスを減らして品質価値を高めたい

・どのメーカーの自動化設備を使えば効率的かわからない

という場合は、お気軽に株式会社FAプロダクツまでお問い合わせください。

関東最大級のロボットSIerとして、最適化のご提案をさせていただきます。

目次

1.セラミックコンデンサとは?

今や電子機器に欠かせないセラミックコンデンサとは、どのような部品でしょうか。ここでは概要や特徴、構造と製造方法まで基本情報を解説します。

(1)セラミックコンデンサとは

セラミックコンデンサとは、セラミックを誘電体として使用したコンデンサです。高性能な電極や誘電体が開発されたことで、他のコンデンサよりも汎用性が高くなり、現在では広く活用されています。

セラミック、誘導体、コンデンサは、それぞれ以下の通りです。

| セラミックとは | ●非金属や無機固体の総称 ●「セラミックス」と呼ばれることもある ●無機固体とは、無機物(炭素が含まれていない物質)のうち固体原料であるものを指す ●無機固体の代表的なものに、ガラスやレンガ、セメントなどがある |

| 誘電体とは | 直流電流の場合は電気を通さず、交流電流の場合は電気を通して貯めこむ性質のある物質 |

| コンデンサとは | 電気を貯蔵することが可能で、必要なときに放出できる部品 |

つまり、セラミックという電気を貯めこむ物質を使った蓄電器のことを、セラミックコンデンサといいます。

(2)セラミックコンデンサの特徴

セラミックコンデンサの最大の特徴は、誘電体としてセラミックを使用していることです。

セラミックは高誘電率な物質であり、電気を貯めやすい性質であることから、誘電体として非常に優れています。

電気を貯めやすい性質を持つセラミックは、効率的に電気を貯めることを必要とするコンデンサに適している物質なのです。

また、セラミックは以下のような複数のメリットがあることから、コンデンサにはセラミックが広く用いられています。

| ●無極性 ●耐熱性が高い ●高周波特性に優れる |

(3)セラミックコンデンサの動作原理

コンデンサは、誘電体における誘導分極の性質を利用して、電気を貯めています。また、交流の性質により電気を放出しています。そのため、コンデンサの仕組みを理解するためには、誘電分極への知見が必要です。

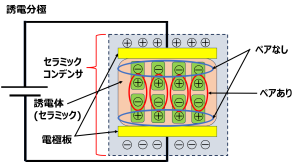

コンデンサの基本的な構造は、2枚の電極間に誘電体を挟み込んだ形となっており、セラミックコンデンサの場合は、この誘電体がセラミックです。

誘電体であるセラミックは絶縁体であり、直流電流を通さず、交流電流は通すという性質を持っています。

このコンデンサに電気回路をつなぐと、2枚の電極間に挟まれた誘電体のセラミックが絶縁体であるため、直流電流は流れません。

このとき、電源側より電圧をかけることでプラスの電荷(物体が持っている電気やその量)が流れてくるため、上側電極はプラスの電荷が多くなり、プラスに帯電(物体が電荷を持つこと)します。

プラスの帯電体(電荷を持った物体)となった上側の電極は、誘電体であるセラミックと接しています。プラスの帯電体が誘電体に接近すると、誘電体内部における各原子(分子)のマイナス側がプラスの帯電体側を向き、プラスの電荷は帯電体から離れようと反対側を向きます。

誘電体の内部では各原子(分子)のプラス、マイナスは隣の原子(分子)とペアになるので、中央部に電気的な変化はありません。しかし、誘電体の端同士はプラス、マイナスでペアが組めないため、片方がプラスに、もう片方がマイナスになります。

このように帯電体の接近により、誘電体内部の電荷の向きが整列して分極する現象を誘導分極といいます。

誘導分極は、帯電体と誘電体の間にクーロン力が働いていることが要因で起こります。クーロン力とは電子間に働く力のことで、電子は電荷を持った粒子のことです。電荷同士の種類が異なれば引力によって引き合い、同じなら斥力(せきりょく)によって反発し合います。

誘導分極によって原子(分子)が整列し、帯電体と誘電体の間に多くの電荷が溜まることで、静電容量が増加します。

静電容量とは、2つの物質間において、どれくらい電荷を貯められるかを表す変化量です。

つまり、静電容量が大きいほど、たくさんの電気を貯めることができます。

静電容量は、電極の面積と電極間の距離、誘電体の誘電率によって決まります。

誘電率とは、誘導分極の起こりやすさを示す数値です。

セラミックはこの誘電率が非常に高いことから、コンデンサの誘電体として広く使用されています。

コンデンサは誘電体の性質により、直流電流は通しませんが、交流電流は通します。

これは、直流電流が一方の向きにしか流れないのに対して、交流の電気は周期的にプラスとマイナスの向きが入れ替わっているからです。

電極と誘電体間に溜まった電荷は、電流の流れる向きが反対になったときに放出されるため、交流電流は通るのです。

交流電流のプラスとマイナスの向きが交互に変化しているため、家庭で電化製品を使用する際に、コンセントのプラグを決まった向きで挿さなくて大丈夫なのです。

(4)セラミックコンデンサの製造方法

①調合・乾燥

誘電体となる粉末原料や添加物を調合し、接合剤を加えてペースト状にします。

ペースト状になって混ざったセラミックを産業用ドライヤーで乾燥させ、顆粒状にします。

②成形・切削加工

乾燥したセラミックをプレスや押出成形機にかけて、大まかな形を整えます。

工作機械を用いてセラミックに穴を開けたり、削ったりして細かな部分を成形します。

焼く前のセラミックはまだ柔らかいため、焼いた後に加工するよりも経済的です。

③焼成

セラミックの材質に適した温度で、約24時間かけてじっくり焼き上げます。

焼き上がり後は、焼く前よりも約20%収縮します。

④仕立て加工

金具や付属部品の取り付けをします。

高精度の特注品は、マシニングセンタというコンピューター制御の工作機械で、マシニング加工を行い、成形の微調整をします。

マシニングセンタについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

⑤出荷検査

寸法測定や外観検査による品質検査を実施します。

検査に合格したものは梱包して出荷されます。

コンデンサについては、以下の動画も参考にしてください。

2.セラミックコンデンサの分類と構造

セラミックコンデンサには、誘電体のセラミックが単層になっているものと積層になっているものがあります。

この2つのセラミックコンデンサには、どのような構造や用途の違いがあるのでしょうか。

(1)積層セラミックコンデンサ

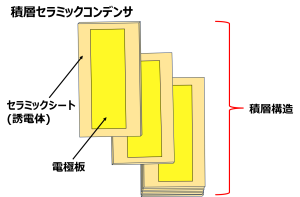

セラミックが何層にも重なっているコンデンサを、積層セラミックコンデンサといいます。

積層セラミックコンデンサは、誘電体であるシート状のセラミックと電極を数百〜数千枚交互に積み重ねた構造になっており、チップタイプで小型ながら高い静電容量を実現しました。

積層セラミックコンデンサは、英語の略称であるMLCC(Multi-Layered Ceramic Capacitor)とも呼ばれています。スマートフォンやパソコンをはじめ、エアコンや冷蔵庫などの家電、自動車や医療機器まで、電気で動く機器のほとんどに使用されています。

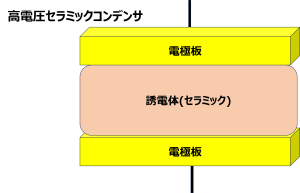

(2)高電圧セラミックコンデンサ

セラミックが単層で分厚いコンデンサを、高電圧セラミックコンデンサといいます。

積層セラミックコンデンサ(MLCC)が、シート状のセラミックを重ね合わせた構造が特徴である一方、高電圧用のセラミックコンデンサは、高い電圧のかかる環境でも耐えられるように数ミリ~数十ミリの非常に分厚いセラミックを誘電体として採用しています。

高電圧セラミックコンデンサは、一般家庭で使用している電気を発電所から送電するための機器や、工場で電子機器をつくる際の産業機械や設備に使用されています。

3.セラミックコンデンサの使用例や役割

あらゆる電子機器に内蔵され、私たちの生活を豊かにしているセラミックコンデンサですが、具体的にどんな場所で使用され、どのような役割を持っているのでしょうか。

(1)スマートフォンの稼働処理

セラミックコンデンサはスマートフォンにおいて、安定的な稼働処理を行うために搭載されています。高速で動作する電子回路では、微小な電圧の変化やノイズが、機器全体の安定的な稼働処理に大きな影響を与えてしまいます。そのため、ノイズの除去や電源電圧の平滑化を目的として、スマートフォン1台につき1000個以上のセラミックコンデンサが基板加工機を用いて、基板に取り付けられています。

【参考記事】

基板加工機について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(2)エアコンの効率運転アシスト

セラミックコンデンサはエアコンにおいて、運転を補助する役割を担っています。

エアコンのコンプレッサー部で気体を圧縮しますが、コンプレッサーはモーターによって動き、その回転数が大きいほど冷暖房の効果は大きくなります。エアコンに搭載されているセラミックコンデンサは、交流電流を流すことで、モーターの回転する力を発生させているのです。

モーターの回転を手助けする目的で、エアコン以外にも冷蔵庫や洗濯機、扇風機など、様々な家電に活用されています。

(3)自動車の送電安定化

セラミックコンデンサは自動車において、安定した電気を供給するために採用されています。バッテリーから供給された電気は、コンバーターという変換装置で電子機器ごとに適した電気に変換される仕組みです。セラミックコンデンサは、コンバーターの入口と出口にそれぞれ設置されており、電子機器へ安定した電気を供給するためのフィルタとして用いられています。

4.セラミックコンデンサのメリットとデメリット

セラミックコンデンサのメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

| ●小型なのに大容量 ●極性がない ●高温環境にも対応 ●高周波数による影響が少ない |

●亀裂が生じやすい ●静電容量が変化しやすい ●高周波振動で異音が発生する |

セラミックコンデンサの持つ性質は、電子機器において多岐にわたる役割を果たしています。ここでは具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのか解説します。

(1)セラミックコンデンサのメリット

①小型なのに大容量

積層セラミックコンデンサは、チップ型で小型にもかかわらず、静電容量が多いことが特徴です。製造過程でシート状にしてから焼成するため、他のコンデンサに比べて重ね合わせて、積層構造を作るのが容易です。このセラミックと電極の層が多いほど、静電容量が増加します。

②極性がない

セラミックコンデンサは電気回路において、電流の流れる向きを示す極性がありません。極性がないコンデンサは、プラスとマイナスの向きが決まっていないので、どちらの向きからでも交流電流をかけることが可能です。

対して極性があるコンデンサは、電気をかける向きが決まっています。電気を流す向きを間違えると静電容量が低下し、壊れてしまいます。

③高温環境にも対応

セラミックコンデンサは、耐熱性能が高いため、高温環境下でも使用できます。

これは、誘電体として使用しているセラミックが一般的に熱に強いとされているからです。

セラミックは金属に比べて原子同士のつながりが強く、ものが溶ける温度である融点が非常に高いことが知られています。また、セラミックは熱の伝わりやすさを示す熱伝導率が低いことも、耐熱性を高める要因となっています。

④高周波数による影響が少ない

セラミックコンデンサは、電流の流れにくさの指標であるインピーダンスが低いことが知られています。インピーダンスが低いと電流が流れやすく、ノイズが混入しにくくなります。

また、高周波の損失が少ないこともノイズ除去に役立っています。これは、誘電体であるセラミックに交流電流をかけたとき、電気エネルギーが熱エネルギーに変換される割合が少ないため、高周波回路に向いているのです。

(2)セラミックコンデンサのデメリット

①亀裂が生じやすい

セラミックコンデンサは柔軟性に乏しく、外部からの衝撃によって基板がたわんだり、曲がったりすると、クラックと呼ばれる亀裂が生じます。亀裂が生じると、内部の電極同士が導通して、意図せず電気回路がつながってショートの原因となります。回路がショートすると、加熱や発火を引き起こす可能性があるのです。

②静電容量が変化しやすい

一般的にコンデンサは、温度を変化させると静電容量が変化する性質を持っています。

セラミックコンデンサは、使用環境の温度変化により、誘電体であるセラミックの誘電率も変化するため、静電容量が変わります。そのため、高温または低温環境下で使用する際には、静電容量の変化を考慮した選定が必要です。

③高周波振動で異音が発生する

セラミックコンデンサに交流電流を流すと、異音が発生することがあります。この現象は音鳴きと呼ばれ、誘電体であるセラミックが振動することで起こります。振動の周期が、人間の可聴範囲に入ると、音が鳴っているように聞こえるのです。音鳴きは、コンデンサを新品に交換するか、人間の可聴域の周波数を流さないことで対策することが可能です。

5.セラミックコンデンサに関するご相談は株式会社FAプロダクツへ

FAプロダクツは年間200台もの実績がある関東最大級のロボットシステムインテグレーターです。一貫生産体制をとっており、設計から製造までをワンストップで対応。費用・時間にムダなく最適化を行うことができます。

セラミックコンデンサについても、ぜひご相談ください。

お打ち合わせから原則1週間以内に「お見積りとポンチ絵」をご送付いたします。

【ポンチ絵とお見積りのサンプル】

テキストやお電話だけでは伝わりづらいゴールイメージを共有し、スピード感を持った対応を心がけています。

また、同社の「画処ラボ」では、画像処理を用いた外観検査装置の導入に特化し、ご相談を受け付けています。従来は目視での官能検査に頼らざるを得なかった工程の自動化をご検討の際などにご活用ください。

業界最大級の画像処理検証施設を開設!

「画処ラボ」ではルールベースやAIの画像処理を専門エンジニアが検証。ご相談から装置制作まで一貫対応します。

| 所在地・連絡先等 | 営業品目 | 実績 |

| 茨城県土浦市卸町2丁目13-3 TEL.050-1743-0310(代表) FAX.050-3156-2692(代表) https://jss1.jp/ |

・産業用ロボット ・生産設備合理化・省力化の設計及び製作 ・基板電気チェッカーや貼合・折曲など ・治具の設計・製作 |

NM社(電子部品の製造販売)、HS製作所(情報通信・社会産業・電子装置・建設機械・高機能材料・生活の各システム製造販売)、TT社(ショッピングセンターなどリテール事業)、SM社(自動制御機器の製造・販売)、OR社(自動車安全システムの製造販売) |

関東最大級のロボットシステムインテグレーター 生産設備の設計から製造ならお任せください

050-1743-0310 営業時間:平日9:00-18:00