ロジックアナライザとは?使い方やオシロスコープとの違い、用途

ロジックアナライザとは、デジタル回路上の動作を表示・解析を行う機器です。マイコンが登場した1970年代後半に開発されました。

生産業はもちろん、日常でも多数のデジタル機器を活用する現在、システムの動作確認を行うため、実にさまざまな場所で活用されています。

本記事では、ロジックアナライザの基本知識やオシロスコープとの違い、メリットや使い方、選定方法等を詳しく解説します。

ロジックアナライザのコンサルティングを受けて、

・省力化、省人化してコストダウンしたい

・生産性アップして売上を上げたい

・人的ミスを減らして品質価値を高めたい

・どのメーカーの自動化設備を使えば効率的かわからない

という場合は、お気軽に株式会社FAプロダクツまでお問い合わせください。

関東最大級のロボットSIerとして、最適化のご提案をさせていただきます。

目次

1.ロジックアナライザとは?用途やオシロスコープとの違い

ここではロジックアナライザの概要を解説します。また、同じような用途で使われるオシロスコープとの違いも見ていきましょう。

(1)ロジックアナライザとは?

ロジックアナライザとは、デジタル回路上の信号を表示し、デジタル回路上の動作を表示・解析を行うツールです。主にデジタルシステムのデバッグや、設計検証で活用され、デジタル信号を目で確認できるようになることで、動作確認が飛躍的に行いやすくなります。

複数のチャンネルを同時に表示・解析できる点が大きな特徴だといえるでしょう。

ロジックアナライザは、接続・キャプチャ・解析・表示を1つの筐体で行う一体型のものと、PCと接続してキャプチャ・解析を行うコンパクトなもの(ポータブル型)の2種類に分けられます。

(2)オシロスコープとの違い

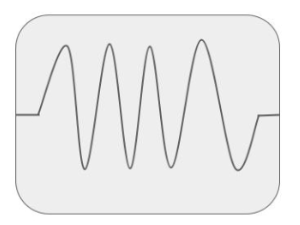

オシロスコープも電気信号を表示し、時間経過に沿った電圧の変化を表示するものであることは、ロジックアナライザと変わりません。

大きな違いは、ロジックアナライザがデジタル信号の測定に用いられるのに対して、オシロスコープはアナログ信号の測定に用いられる点です。

ほかにも、ロジックアナライザとオシロスコープには以下のようにさまざまな相違点が見られます。

| ロジックアナライザ | オシロスコープ | |

| 測定信号 |

デジタル |

アナログ |

| チャネル数 | 多い(最低でも8~) | 少なめ(2~4) |

| メモリー容量 | 大 | 小 |

| 表示形式 | リスト形式 ビット拡張された波形 グラフ 他 |

波形 グラフ |

また、ロジックアナライザで表示された分析では、一見正しく見えても、波形に置き換えることで微細なミスを発見するといったこともあります。

それぞれの特徴が異なるからこそ、適切な使い分けを行うことでスムーズな測定を実現できます。

【参考記事】以下の記事では、スペクトラムアナライザやネットワークアナライザについて詳しく解説しています。

オシロスコープの大きなメリットは、アナログ信号を波形で表示できるため直感的な動作確認が可能な点です。アナログ信号の動作確認を行う場合はもちろん、感覚に頼った分析も可能になります。

また、教育の現場で活用することで、目に見えないことでイメージしづらい電気信号への理解を深められることもオシロスコープの利点です。

2.ロジックアナライザの動作原理

ここではロジックアナライザの、動作原理について解説します。

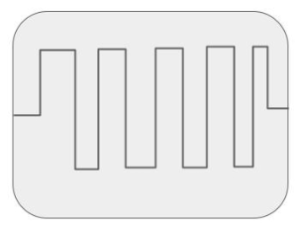

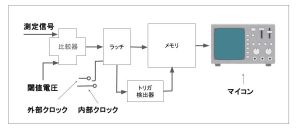

基本的な動作原理として、入力プローブから取り込まれた電気信号は、まずコンパレータ(比較器)に入力されます。ここで、あらかじめ設定した閾値と比較され、設定値より大きければ「high」、小さければ「low」に振り分けられます。

振り分けられた後、コンパレータからの出力・サンプリング・クロックのタイミングでラッチされメモリに記録されます。

こののち、設定したトリガー検出のタイミングで信号の取り込みを停止し、動作モードに対応した形で表示されます。

文字にすると難しく感じる方も多いかもしれません。しかし基本的には設定した閾値より大きいか、小さいかを振り分けるシンプルな考え方に基づいています。このような動作原理であるからこそ、複数のチャネルを同時に取得することができるのです。

【参考動画】ロジックアナライザについては以下の動画も参考にしてください。

引用:【電子工作】16ch のロジックアナライザ LA1010 を使ってみる

引用:電子工作の必須ツール ロジックアナライザの使い方徹底解説!オシロスコープとの違いとは? [IBUKA LAB 019]

3.ロジックアナライザの基本的な使い方

ここでは、ロジックアナライザの実際の使い方を紹介します。

(1)必要な機材の準備

まずは測定に必要な機材を準備することから始めます。ロジックアナライザ本体以外では、以下の機材が必要です。

| ・テスト対象の端子が設置された基盤 ・プローブ ・グラバー |

プローブとは、端子とロジックアナライザをつなぐいわゆる「ケーブル」で、グラバーは端子をつかむための「クリップ」です。基本的にはロジックアナライザを購入すれば、付属品として同梱されていることが多いでしょう。

破損やロジックアナライザを中古品で購入するのでなければ、別途購入することは少ないはずです。

(2)ロジックアナライザを基盤に接続する

必要な機材が準備できたら、ロジックアナライザを基盤に接続します。

接続時は基板の電源を切っておきましょう。グラバーがほかの端子と接触することで、テスト対象の端子がショートする恐れがあります。

ショートしてしまうとテストが行えないだけではなく、基盤そのものの故障を招きかねません。

(3)各種設定を行う

ロジックアナライザと基板の接続を終えたら、各種の設定を行います。主な設定項目は以下のとおりです。

| クロックの指定 | 外部クロック (同期モード) |

サンプリング・クロックを、テスト対象(基板)から取得するモード。基盤に同期して信号を取得するため、システムそのものの信号を解析できる。 |

| 内部クロック (非同期モード) |

サンプリング・クロックをロジックアナライザ本体から取得するモード。外部クロックより高速な動作が可能になるため、より正確なデータの取得ができる。 | |

| トリガ条件の設定 | 入力された波形のどのタイミングでデータを取得するのかを決められる。設定個所によって、捉えられる現象の特徴が異なる。 | |

| しきい値の設定 | どこまでをhighとし、どこからをlowとするのかを決める。自身で細かく設定値を決めるというより、ロジックアナライザごとにレベルが設定されているケースが多い。 | |

同期モード・非同期モードは、それぞれステート解析・タイミング解析と呼ばれます。ロジックアナライザーの種類によっては、設定の段階でステート・タイミングが選べるケースもあるでしょう。

なお、トリガ条件の設定は慣れるまで難しく感じることも多いです。別途トリガ作成ツールなども取り扱われているため、最初はツールの力を借りる方法もおすすめです。

(4)実際に測定・解析を行う

ロジックアナライザの設定を終えたら、基板側の電源を入れて実際に測定を行いましょう。

測定前に、信号線にそれぞれ名前を付けておくと、どの信号線かが分かりやすくなります。プロービングごとで名前を付けられるため、余裕がある時は実際に測定を行う前にやっておくと便利です。

4.ロジックアナライザのメリット

ここではロジックアナライザの利点について解説します。

(1)システムの動作をリアルタイムで確認できる

ロジックアナライザの最も大きな利点は、システムの動作をリアルタイムで確認できる点だといえます。

別途記録したものではなく、その場で動作状況を確認できるため、検証が必要なときにすぐに利用することができます。また、ロジックアナライザは長時間にわたるリアルタイム・トレースも得意です。

オシロスコープは、精度は高いですが、長時間の測定は基本的に行えません。リアルタイムでの確認かつ、長時間のトレースを可能にする点は、ロジックアナライザーの大きな利点といえます。

(2)非周期的な複数の信号も同時に取得できる

ロジックアナライザは、非周期的な複数の信号でも同時に取得可能です。

そもそもロジックアナライザのメモリは、非周期的信号を観測するためという目的もあったため、当初から必要とされてきたメリットといえます。

(3)ステート解析ができる

ステート解析ができるという点も、ロジックアナライザの大きなメリットです。基板(システム)に同期して解析するため、システムそのものの動作を確認できます。

イベントにつき1クロックのデータをモニタ・サンプリングができ、ステート解析で取得したデータは実際のシステムと同じように、処理を行うことも可能です。

なお、ステート解析はロジックアナライザ特有のモードになるため、ステート解析をしたければロジックアナライザを選ぶしかありません。

5.ロジックアナライザの選定ポイント

ここでは、ロジックアナライザを選ぶときのポイントについて解説します。

(1)サンプリングの頻度

1つ目のポイントは、サンプリングの頻度がどれだけあるかを確認することです。サンプリングの頻度が高いほど、正確なタイミングを指定できるようになります。

テスト対象のシステムが複雑、速度が速くなれば、対応するロジックアナライザのサンプリングも、それだけ高い頻度が要求されます。

たとえば、10のスピードで進むシステムを対象に2のサンプリング程度では、精度は期待できません。

テスト対象によって求められるサンプリングの頻度は異なります。求める精度に応じたサンプリング頻度のロジックアナライザを選びましょう。

(2)メモリの深度

2つ目はメモリ深度の深さです。メモリ深度が深いほど、一度に取得できるデータ量が多くなり、長期間にわたるデータの記録を保持できます。

ロジックアナライザは、オシロスコープより長期間にわたるデータの解析ができる点が特徴となっています。メモリ深度が深いものを選べば、それだけ長期間のデータ解析ができます。

また、保持できる記録が多くなれば、システムの異常検出も行いやすくなります。

(3)プローブの性能

ロジックアナライザ本体ではなく、プローブの性能にも注意しましょう。プローブにも様々に種類があり、製品によって特徴が異なります。

もっとも一般的なプローブは「フライングリード・プローブ」です。プローブの先端にグラバーが繋がっている形で、一つ一つのプローブを端子に取り付ける必要があります。

扱いは簡単ですが、テスト端子が多い場合は取り付けるだけで手間がかかるというデメリットがあります。ほかにも「コネクタレス・プローブ」と呼ばれる、プローブの容量負荷を軽減できるものも存在します。

ロジックアナライザの取り扱いに慣れてきたらプローブにもこだわってみると、より使いやすくなるでしょう。

(4)直感的な操作が可能か

最後に意識すべきポイントは、直感的な操作が可能かどうかという点です。

ロジックアナライザに限らず、ツールは利用頻度が高いものほど、使いやすさが求められます。使い勝手が悪いツールを使い続けることは、手間や時間がかかります。機能面やコストなど、ツールを選択する際にはさまざまな面からの確認が必要になりますが、使いやすさについてもしっかり確認しましょう。

6.ロジックアナライザのおすすめメーカー

最後に、ロジックアナライザのおすすめメーカーを紹介します。ロジックアナライザを扱っているメーカーは限られているため、しっかり比較して自社に合った製品を選んでください。

(1)キーサイト・テクノロジー株式会社

キーサイトテクノロジー株式会社は、各種アナライザやオシロスコープを始めとした、電子計測器を扱う世界最大級の測定器メーカーです。

現在扱っているロジックアナライザは、全5種で、そのうちの4種がポータブル式です。

軽く取り回しやすいことはもちろん、最大チャネル数は136と非常に高機能。購入はもちろん、レンタル製品も扱っているため、ごく短期間だけ利用したいと考える場合などもおすすめです。

参考:https://www.keysight.com/jp/ja/home.html

(2)株式会社ソリトンウェーブ

引用:株式会社ソリトンウェーブ

株式会社ソリトンウェーブは、主にハード・ソフトウェアの受託開発を行う会社です。もちろん受託開発だけではなく、自社開発も行っています。

自社独自のオンラインショップを運営しており、その中でロジックアナライザも取り扱われています。ポータブル式でごくコンパクトなロジックアナライザです。

最大チャネル数は16になるため、まずはお試しで利用してみたい場合などにもおすすめできます。

(3)株式会社エレクトロニカIMT事業部

株式会社エレクトロニカIMT事業部は、1969年に神奈川県に設立され、主にドイツSpectrum社製のデジタイザなどを専門的に扱う会社です。

ここまで紹介してきたロジックアナライザとは異なりますが、同じような測定ができる校則デジタイザを扱っています。チャネル数は32となっているため、先述した2メーカーの中間的な測定器を望めるでしょう。

7.ロジックアナライザに関するご相談は株式会社FAプロダクツへ

FAプロダクツは年間200台もの実績がある関東最大級のロボットシステムインテグレーターです。一貫生産体制をとっており、設計から製造までをワンストップで対応。費用・時間にムダなく最適化を行うことができます。

ロジックアナライザについても、ぜひご相談ください。

お打ち合わせから原則1週間以内に「お見積りとポンチ絵」をご送付いたします。

【ポンチ絵とお見積りのサンプル】

テキストやお電話だけでは伝わりづらいゴールイメージを共有し、スピード感を持った対応を心がけています。

また、同社の「画処ラボ」では、画像処理を用いた外観検査装置の導入に特化し、ご相談を受け付けています。従来は目視での官能検査に頼らざるを得なかった工程の自動化をご検討の際などにご活用ください。

業界最大級の画像処理検証施設を開設!

「画処ラボ」ではルールベースやAIの画像処理を専門エンジニアが検証。ご相談から装置制作まで一貫対応します。

| 所在地・連絡先等 | 営業品目 | 実績 |

| 茨城県土浦市卸町2丁目13-3 TEL.050-1743-0310(代表) FAX.050-3156-2692(代表) https://jss1.jp/ |

・産業用ロボット ・生産設備合理化・省力化の設計及び製作 ・基板電気チェッカーや貼合・折曲など ・治具の設計・製作 |

NM社(電子部品の製造販売)、HS製作所(情報通信・社会産業・電子装置・建設機械・高機能材料・生活の各システム製造販売)、TT社(ショッピングセンターなどリテール事業)、SM社(自動制御機器の製造・販売)、OR社(自動車安全システムの製造販売) |

関東最大級のロボットシステムインテグレーター 生産設備の設計から製造ならお任せください

050-1743-0310 営業時間:平日9:00-18:00