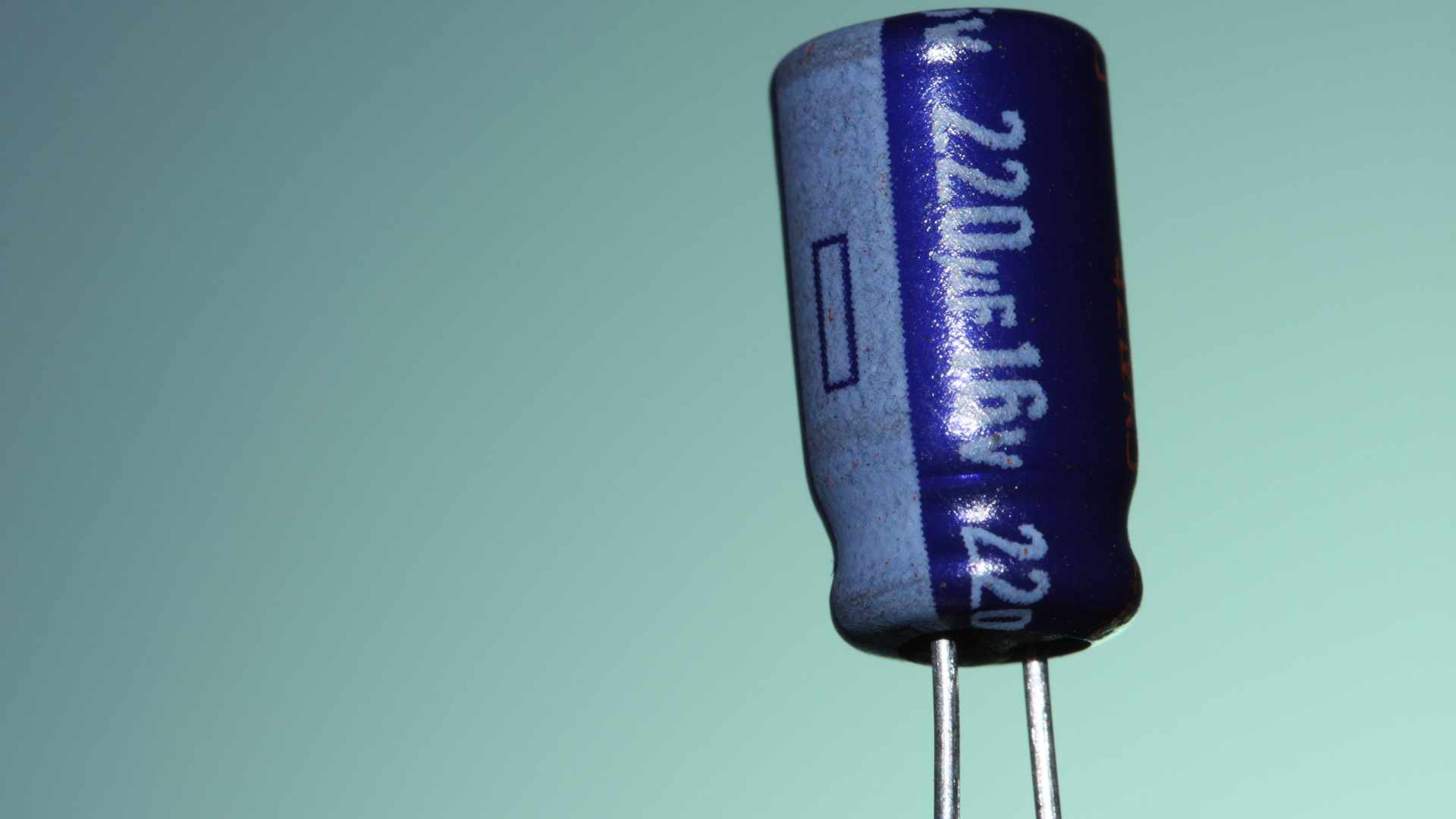

電解コンデンサとは?役割と仕組み、種類や特徴、極性を簡単に解説

電気を蓄える機能を持つ電解コンデンサは、製造業における機械類はもちろん、日常で扱うスマホやPCなど多くの電気製品に使われています。

本記事では、コンデンサについて紹介し、電解コンデンサがどのような特徴を持っているのか、メリットや知っておくべきリスクまで詳しく解説します。

電解コンデンサのコンサルティングを受けて、

・省力化、省人化してコストダウンしたい

・生産性アップして売上を上げたい

・人的ミスを減らして品質価値を高めたい

・どのメーカーの自動化設備を使えば効率的かわからない

という場合は、お気軽に株式会社FAプロダクツまでお問い合わせください。

関東最大級のロボットSIerとして、最適化のご提案をさせていただきます。

目次

1.コンデンサと電解コンデンサ|役割・仕組み・構造を簡単に解説

ここではコンデンサの基礎を簡単に解説し、電解コンデンサを紹介します。

(1)コンデンサとは?役割と構造、仕組み

コンデンサに求められる主な役割は、以下の2点です。

|

●電気をため込む |

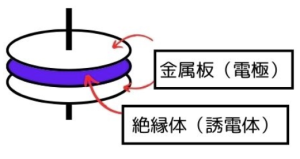

中でも一般的に知られている役割は「電気をため込む」という役割ではないでしょうか。電気をため込む仕組みは、コンデンサの基本構造が2つの金属板と間に挟まれる絶縁体(誘電体)からできていることに関係します。

電気を流した場合、回路上の電荷が動き出します。電荷はコンデンサの金属板まで来ると、絶縁体に阻まれそこから先に進むことができず、最初に到達した金属板のところで流され続ける電荷が溜まり続けます。

そして、絶縁体を挟んだ反対側の金属板には、最初の金属板とは反対の電荷が溜まりだします。

コンデンサは基本的に単体で使うものではなく、最初に到達した電荷がプラスであれば、反対側にはマイナスの電荷が用意されています。最初に到達した電荷(+)が絶縁体によってとどめられることで、自然と反対側の金属板にマイナスの電荷が引き寄せられます。

これによって絶縁体を挟んで電荷が容量いっぱいまで溜まっていきます。

直流電流を流さないのは、絶縁体によって電気の流れが止められてしまうためです。このように、コンデンサの役割は「電気をため込む」ことと「直流電流を通さない」ことになります。

(2)電解コンデンサとは?特徴と仕組み

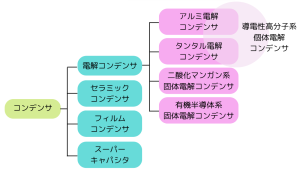

コンデンサには、以下のようにさまざまな種類があります。

|

種類 |

極性 |

誘電体 |

特徴 |

|

電解コンデンサ |

あり |

アルミニウム |

●有極性 |

|

セラミックコンデンサ |

なし |

セラミック |

●サイズが非常に小さい |

|

フィルムコンデンサ |

なし |

プラスチックフィルム |

●用途が広い |

|

スーパーキャパシタ |

なし |

なし |

●非常に大きな電気容量を持つ |

以上のように、コンデンサにはさまざまな種類がありますが、代表的なコンデンサである電解コンデンサとは、誘電体に「酸化被膜」を用いたものです。

役割は、他のコンデンサと同じく「電気を溜める」「直流電流を通さない」ことです。

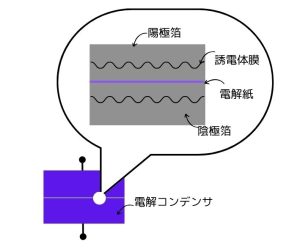

電解コンデンサの構造と仕組みは以下の図の通りです。

電解コンデンサは、2枚の金属板の間に酸化被膜を用いているため、一見すると上記図のように2枚の金属板がくっついているように見えます。

そして、被膜部分を拡大してみると陽極箔の近くに誘電体膜(酸化被膜)が存在します。誘電体膜は、上記でも紹介したように凸凹としていることで、実質表面積を大きくしているのです。

また、電解液を浸潤させている電解紙が中央に来ることで、誘電体膜と陰極箔の間が電解液で満たされます。この電解液は、陰極の延長として機能するため、より電極間の距離を狭くすることになります。

このように、電解コンデンサは被膜を用いることで、他のコンデンサより電極同士の距離を狭くすることが可能になり、被膜に作られた微細な凸凹により、実質表面積を大きくすることを実現しています。

この2つの要因によって、電解コンデンサはサイズに比例しない大容量を実現しているのです。

【参考動画】

電解コンデンサについては、以下の動画も参考にしてください。

引用:この電解コンデンサの種類を見分けられますか?? 【イチケン電子基礎シリーズ】

引用:電気をためる コンデンサの仕組み/How a Capacitor Stores Electricity

2.電解コンデンサの種類と特徴・用途

電解コンデンサはコンデンサの一種です。

さらに、電解コンデンサにもいくつかの種類があり、酸化被膜を誘電体とする「アルミ電解コンデンサ」や「タンタル電解コンデンサ」の他にも、有機体を誘電体とする電解コンデンサも存在します。

ここでは電解コンデンサの種類と用途について解説します。

(1)アルミ電解コンデンサ

|

特徴 |

●アルミが誘導体 |

|

用途 |

電源の平滑、電源ラインのバイパスやデカップリングなど |

アルミ電解コンデンサは、ここまで紹介してきた電解コンデンサの代表格といえます。

アルミを誘電体として用い、比較的安価に製造できるため、電源の平滑、電源ラインのバイパスやデカップリングなど、電子機器内で汎用的に用いられます。

アルミ電解コンデンサの特徴として、一番に挙げられるのが「サイズに対する容量の大きさ」です。電解コンデンサの他にも大容量コンデンサには多彩な製品があります。その中でも、電解コンデンサは、電子・電気回路に組み込めるようなサイズでありながら、比較的大きな容量を誇ります。

もう一つの特徴は、プラス・マイナスがある有極性であるという点です。

極性があることで、正しく利用できれば電流の漏れを最小限に抑えられるというメリットがあります。反面、極性を間違えて使用した場合、電流の漏れが増えるというデメリットにつながります。

漏れ電流が増えるとコンデンサそのものの故障などトラブルにつながる恐れがあり、注意が必要です。

(2)タンタル電解コンデンサ

|

特徴 |

●タンタルの酸化物が誘導体 |

|

用途 |

スイッチング電源の平滑回路に採用される傾向 |

タンタル電解コンデンサは「タンタル」の酸化物を誘電体として用いた電解コンデンサです。

アルミ電解コンデンサより、さらに小型・大容量を叶えられる点が大きな特徴といえるでしょう。

高周波・温度特性に優れているため、スイッチング電源の平滑回路に採用される傾向が高くなっています。しかし、タンタルはレアメタルの一つになるため比較的価格が高い点、壊れたときに電極間がショートする可能性がある点がデメリットといえます。

(3)二酸化マンガン系個体電解コンデンサ

|

特徴 |

●タンタル電解コンデンサの一種 |

|

用途 |

タンタル電解コンデンサと同様だが、常設する必要がある機械などでは使用を制限しているケースもある |

二酸化マンガン系個体電解コンデンサは、タンタル電解コンデンサの一種です。誘電体へと形成した後のタンタルを硝酸マンガン溶液につけ、都度焼成することで固体化した誘電体を用います。

電解質が固体であるため、漏液が起こる心配がなく上記2つのコンデンサより長寿命を実現しています。

ただし、二酸化マンガン系個体電解コンデンサの構造は、爆竹の構造と酷似しています。そのため、故障時に爆竹のように火花を上げる可能性があります。

一部企業やメーカーでは、常設する必要がある機械などでは、二酸化マンガン系個体電解コンデンサの使用を制限しているケースもあります。

(4)有機半導体系個体電解コンデンサ

|

特徴 |

●電解質に固体の有機体を用いている |

|

用途 |

電子回路や電源回路に多く使われるが、特に大きな電流を消費する回路における、バックアップ要素として用いられる傾向 |

有機半導体系固体電解コンデンサとは、名称通り電解質に個体の有機体を用いている点が大きな特徴です。封口部をエポキシ樹脂で固められているため、ドライアップの心配を大幅に低減できています。

また、固体の電解質を用いているため、高温にも耐えられるという特徴があります。他の電解コンデンサと同じく、電子回路や電源回路に多く使われるコンデンサですが、特に大きな電流を消費する回路における、バックアップ要素として用いられる傾向が高いです。

アルミ電解コンデンサと、タンタル電解コンデンサの欠点部分をフォローしている電解コンデンサといえます。

一方、固体の電解質を用いているため、アルミ被膜と比べると酸化被膜部分の修復がなされません。持ち運びやはんだ付けの際など、扱いには一定の注意が必要になります。

(5)導電性高分子系個体電解コンデンサ

|

特徴 |

●陰極に導電性の高分子を採用した電解コンデンサを指す |

|

用途 |

使われている誘導体の種類による |

導電性高分子固体電解コンデンサは、陰極に導電性の高分子を採用した電解コンデンサを指します。

アルミ電解コンデンサ、タンタル電解コンデンサの総称と考えて問題ありません。そのため、単に導電性高分子固体電解コンデンサとだけ記されている場合は、誘電体に何を利用しているかの確認が必須です。

使われている誘電体の種類によって、特性が異なるため、回路設計を行う際も意識しておきましょう。

3.電解コンデンサの極性を間違えた場合のリスクと極性の確認方法

アルミ電解コンデンサは有極性のコンデンサであり、プラス・マイナスを正しく接続する必要があります。

では、もしも極性を間違えてしまった場合には、どのようなリスクが考えられるのでしょうか。万が一の間違いを防ぐためにも、極性を間違えた場合のリスクも把握しておきましょう。

(1)電解コンデンサの極性を間違えた場合のリスク

①発熱・破裂の恐れ

アルミ電解コンデンサの極性を間違えると、逆電圧そのものと漏れ電流が発生することから、電力損失が起こります。そして電力損失が起こることで、コンデンサ自体が発熱してしまいます。

また、陰極側においては、電解液中の化学分解が起こることで、コンデンサ内部にガスが発生します。発生したガスがコンデンサの内圧を高め、破裂のリスクもあります。

②コンデンサの容量が低下する

アルミ電解コンデンサの極性を間違えることで発生する漏れ電流により、陰極側の酸化被膜と電解液中の水分が分解されます。そして、分解される中で発生した酸素と陰極箔が反応し、酸化被膜が新たに形成されます。

アルミ電解コンデンサに限らず、コンデンサの容量を決める要素には電極間の距離が関係します。新たな酸化被膜が作られることで、電極間の距離が広くなり陰極側の容量が低下します。

電解コンデンサの容量は、+側・-側の合算によって求められるため、コンデンサ自体の容量が低下することになるのです。

③電力損失が増加する

アルミ電解コンデンサの陰極側に印加すると電解液も消費します。電解液が消費されると損失角の正接が増加し、誘電損失も増加してしまいます。

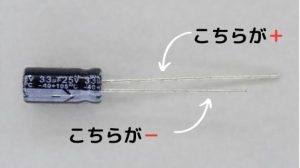

(2)電解コンデンサの極性を確かめる方法

電解コンデンサの極性を間違えると、様々なリスク・デメリットがあると分かりました。では、電解コンデンサの極性は、どのように確認すれば良いのでしょうか?

一般的には、電解コンデンサの実装部分に極性が分かるよう、何らかの目印が付けられています。そのため、注意深くコンデンサを確認すれば、極性を間違えることは無いはずです。

また、リード部品をを用いる場合は、リードが長い方がプラスで短い方がマイナスになっています。

4.電解コンデンサを使用する際の注意点

電解コンデンサは、コンパクトなサイズでありながら比較的大容量で、使いやすいコンデンサですが注意点もあります。ここでは電解コンデンサを使用する際の注意点を紹介します。

(1)回路に接触しないように設置する

電解コンデンサそのものが、周りの回路に接触しないよう注意しましょう。コンデンサの外装スリーブは絶縁が保証されていないため、周りの回路に悪影響を与える可能性があります。

また、万が一電解液の漏れが生じた場合には、発火・発煙の恐れがあります。トラブル時のリスクを最低限にするためにも、電解コンデンサを実装する際には回路に接触しない位置を選ぶようにしましょう。

【参考記事】

(2)温度・湿度の環境の配慮する

電解コンデンサの中には、温度や湿度など環境要因によってパフォーマンスが下がったり、故障などトラブルにつながる可能性があります。

高温や湿度に強いコンデンサもありますが、絶対的な補償がされているわけではありません。長期的な使用を可能にし、トラブルの原因を極力排除するためにも、実装の際には温度や湿度、塩分や直射日光など環境要因も意識するようにしてください。

(3)過電圧がかからないようにする

電解コンデンサに限らず、コンデンサはあらかじめ定格電圧が設定されています。定められた電圧以上の電圧がかかると、正常に作動しないだけではなく、故障などのトラブルに発展する可能性が否めません。

また、複数の電解コンデンサを直列でつなぐ場合、合算した電圧ではなく、それぞれのコンデンサが過電圧にならないよう設置しなければならないことに注意しましょう。

5.電解コンデンサに関するご相談は株式会社FAプロダクツへ

FAプロダクツは年間200台もの実績がある関東最大級のロボットシステムインテグレーターです。一貫生産体制をとっており、設計から製造までをワンストップで対応。費用・時間にムダなく最適化を行うことができます。

電解コンデンサについても、ぜひご相談ください。

お打ち合わせから原則1週間以内に「お見積りとポンチ絵」をご送付いたします。

【ポンチ絵とお見積りのサンプル】

テキストやお電話だけでは伝わりづらいゴールイメージを共有し、スピード感を持った対応を心がけています。

また、同社の「画処ラボ」では、画像処理を用いた外観検査装置の導入に特化し、ご相談を受け付けています。従来は目視での官能検査に頼らざるを得なかった工程の自動化をご検討の際などにご活用ください。

業界最大級の画像処理検証施設を開設!

「画処ラボ」ではルールベースやAIの画像処理を専門エンジニアが検証。ご相談から装置制作まで一貫対応します。

| 所在地・連絡先等 | 営業品目 | 実績 |

| 茨城県土浦市卸町2丁目13-3 TEL.050-1743-0310(代表) FAX.050-3156-2692(代表) https://jss1.jp/ |

・産業用ロボット ・生産設備合理化・省力化の設計及び製作 ・基板電気チェッカーや貼合・折曲など ・治具の設計・製作 |

NM社(電子部品の製造販売)、HS製作所(情報通信・社会産業・電子装置・建設機械・高機能材料・生活の各システム製造販売)、TT社(ショッピングセンターなどリテール事業)、SM社(自動制御機器の製造・販売)、OR社(自動車安全システムの製造販売) |

関東最大級のロボットシステムインテグレーター 生産設備の設計から製造ならお任せください

050-1743-0310 営業時間:平日9:00-18:00