産業用ロボットを安全に使う!リスクアセスメントと特別教育を解説

産業用ロボットは工場になくてはならない機械である一方、重大な事故にもつながりやすいため安全に運用することが非常に重要です。

この記事では、産業用ロボットを安全に運用する方法について以下の二点を解説します。

・ロボット自体のリスクアセスメントについて

・運用者が受講する特別講習について

特別教育は座学はどこで受講しても同じ内容ですが、実習はその事業場の現場で行うようにするところが多く、事業場で持つロボットと同じ型式であれば、自社に合った実習が受講できます。

自社にあう講習を選択しましょう。

もし、どこで特別教育を受けさせようか迷っている場合は、ぜひFAプロダクツの「Robodemy(ロボデミー)」をご活用ください。

関東最大級のロボットSIerとして培ったノウハウをもとに、現場ですぐに活かせる知識・技能が身につく研修をご提供させていただきます。

目次

1.産業用ロボットのリスクアセスメント | 作業者を危険にさらさないために

(1) 産業ロボットはなぜ安全対策が必要なのか

ここでは、産業ロボットの安全対策がなぜ強く言われるのかを解説します。

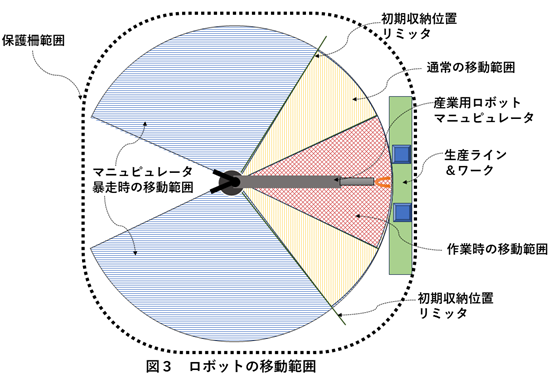

図3は産業ロボットの動作範囲の一例で、産業ロボットが、生産ラインを流れてくるワークに、例えば部品を取付けるなどの作業をしている図です。

➀ 図の赤の部分

ロボットの作業中の動作範囲。

② 図の黄色の部分

作業前、電源を切った状態でのマニュピュレータ初期収納場所から作業を行うまでの動作範囲。初期収納場所には、機械的・電気的にリミッタが掛かっていて、この場所では、電源が停止し、ロボットは動きません。

③ 図の青の部分

通常作業中に、プログラムミスでなどで、ロボットが勝手に動き出したとします。

通常であれば、収納場所までくれば、リミッタが働き、ロボットは停止します。

しかし、リミッタが故障して効かない状態になっていた時には、ロボットは動ける範囲まで動きます。いわゆる暴走です。

その範囲を示したものが、図の青の部分です。

万一、青の部分に人がいれば、大怪我する可能性があります。そのために、ロボットの最大動作範囲には、保護柵を設け、人の安全を確保します。

(2) リスクアセスメントとは

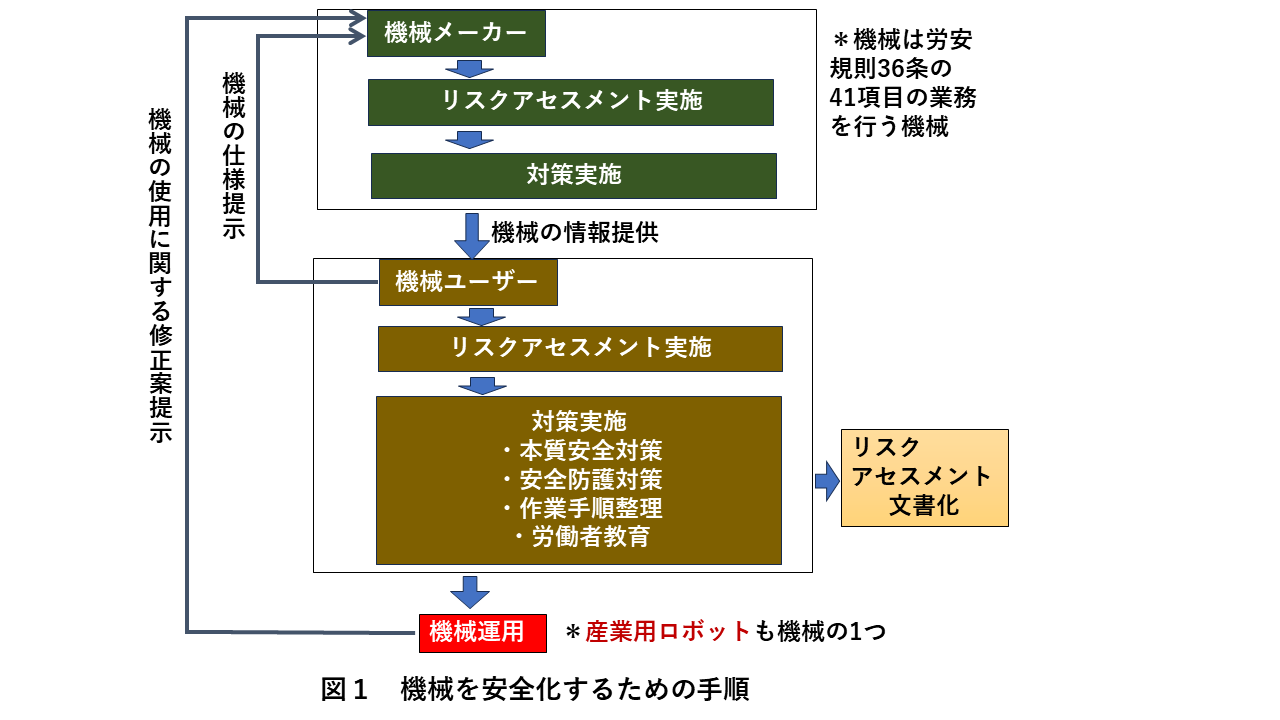

図1は、新たに機械を新設・改造するときに、リスクをなくして、人に対して安全な機械とするための手順です。リスクアセスメントと言います。

告示1224号では、ISOの規則によって、リスクアセスメントを実施し、産業用ロボットのリスクを回避・軽減することを求めています。

(3) メーカーによるリスクアセスメント

図1では、ユーザーが出したロボットへの仕様に答えるように、メーカーが自社の産業ロボットのリスクアセスメントを実施し、産業ロボットの持つ人に危険を及ぼすリスクの解析を行い、対策を講じ安全なロボットとして、産業ロボットの仕様書とともに、ユーザーに引き渡します。

(4) ユーザーによるリスクアセスメント

ユーザーは、産業ロボットを使う上でのリスクアセスメントを実施し、実際の業務で使用するときのリスクを洗い出し、対策を講じます。

対策には、

・本質安全対策

・安全防護対策

などの対策をリスクの大きさに応じて実施します。

リスクアセスメントの評価に応じて、作業手順書や社員への教育を行い、運用の運びとなります。

(5) フィードバック

しかし、実際に使ってみたときに、考えられないような修正事項が必ず起こります。

その状況をメーカーに伝えて修正事項に基づいた対策を講じるために、メーカーとユーザーがともにリスクアセスメントを再度行い、危険ゼロの産業ロボットとします。

2.リスクアセスメントの有無による産業用ロボットの構成の違い

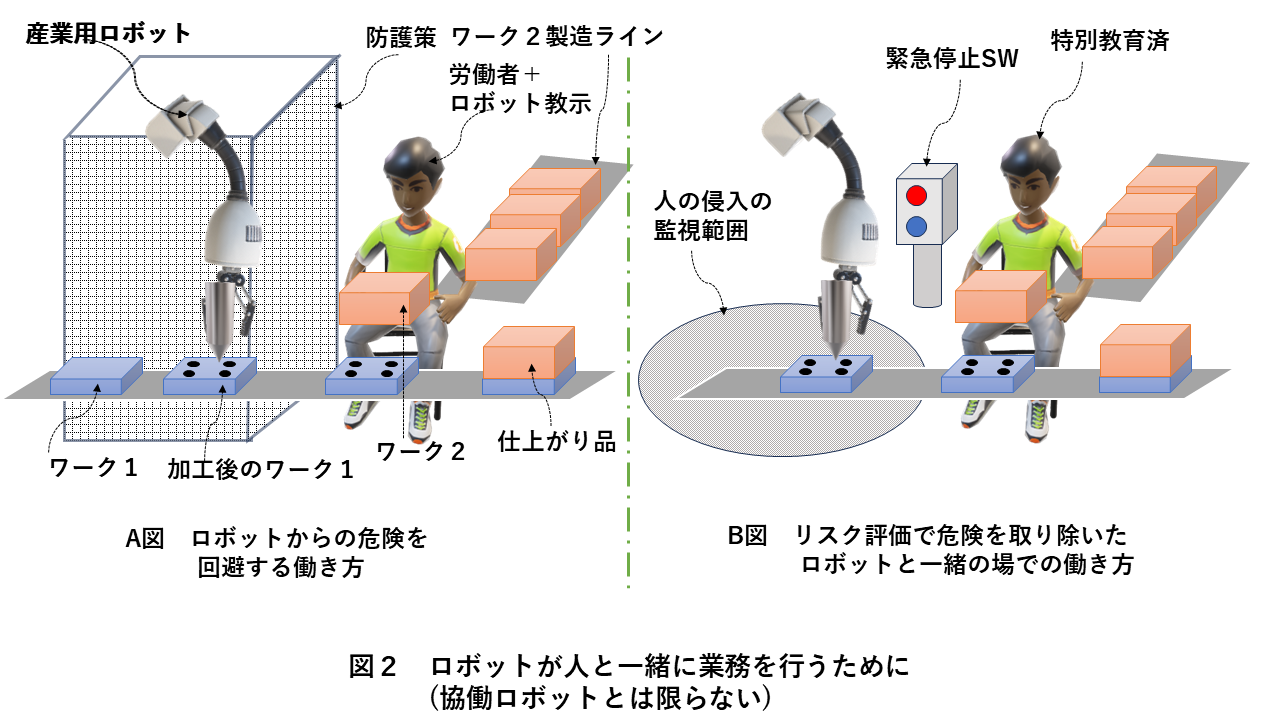

図2は、普通に産業ロボット設置して業務を行う図(A図)と、リスクアセスメントによる対策を施した産業ロボットの業務遂行図(B図)です。

労働安全衛生規則150条の4では、産業ロボットには、人と接しないように、保護柵等で覆うように規定されています。

一方、リスクアセスメントによって人と接する部分に対策を施される場合は、保護柵等で覆う必要はなくなります。

図2のA図では、産業ロボットがワークに穴を深さと径が規格通りとなるように穴を開けて、出来上がったワークがコンベア上を流れてきたものに、精密部品を組み付けて製品とする様子を描いています。

安衛則150条の4の規定通り、ロボットは保護柵で囲まれています。

精密部品を組み付ける作業員は、ロボットが穴を開けたワークを直接取りに行くことはできず、ラインを流れてくるのを待つだけです。

図2のB図では、リスク評価の結果として以下のような措置を講じることで、産業ロボットの保護柵を撤去できました。

・産業ロボットの周囲には人が入ったかどうかを検知するエリアを設け、人が入った場合はロボットを停止させイニシャル状態に移します。

・作業員の側には、ロボットの緊急停止スイッチを設け、いつでも異常時にはロボットを停止できるようにします。

なお、図2は協働ロボットとの作業をイメージしてはいません。協働ロボットの場合は、人とロボットが共通で作業する作業空間が想定され、リスクアセスメントはもう少し厳しいリスク評価が必要になります。

3.産業用ロボットの特別教育 | 作業者が安全に取り扱えるために

(1) 特別教育を受ける理由

従業員が特別教育を受けさせるべき理由は、「法律で決まっているため」と「従業員の安全を確保するため」の2点です。

➀ 法律で決まっているため

産業用ロボットの「教示」や「検査」などの業務に従業員を就かせるには、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、事業者が当該従業員に特別教育を受けさせなければなりません。特別教育を受けた従業員は、資格取得者として産業用ロボットの教示や検査が可能になります。

- 産業用ロボットの教示などの業務:マニプレータの動作をプログラミングによって記憶させる作業のこと

- 産業用ロボットの検査などの業務:産業用ロボットの運転中に行う検査や修理、調整、確認作業を含めたメンテナンス

特別教育の受講は、自社で実施したもの、または外部組織が開催しているもののいずれかです。

ただし、安全衛生特別教育規定に定められた内容・時間をクリアした講習でなければ、特別教育を受講したと認められません。無資格の従業員を当該作業に従事させた場合は、事業者と作業者の双方が罰せられます(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。

② 従業員の安全を確保するため

産業用ロボットは、人間だけでは不可能に近い生産性・効率性の向上を達成できる優れた機械です。しかし、その駆動エネルギーや可動域、動作は人間にとって危険なものであり、一歩間違えると重大な事故につながる可能性を秘めています。

とくに教示や検査の作業は、産業用ロボットの近くで行われます。少しの不注意が原因で、接触事故や挟まれ事故が起きやすくなっています。

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の労働災害事例でも、次の事例が報告されてきました。

- 作業者が製造ラインのコンベア上でパネル破片を取り除く際、産業用ロボットのマニプレータに挟まれて負傷した

- 車のシリンダーヘッド鋳造ラインで半製品の移載装置のクランプ挟まれて、作業者が死亡した

- ダイガストマシンの金型に突いた金属くずを取り除く作業の際、金型に作業者が挟まれて死亡した

上記のように、産業用ロボットは操作方法や取り扱い方を誤ると、死亡事故につながる恐れがあります。そのため産業用ロボットの作業に従事するには、産業用ロボットを扱うに値する知識や技術の習得が必要です。特別教育は、当該作業予定者が知識・技術を学ぶために実施されます。

(2) 特別教育の内容

特別教育は、教示と検査それぞれについて実施されます。従業員が実際に就く方を選択し受講させましょう。教示と検査の教育内容、および協働ロボットのケースについて解説します。

➀ 教示(ティーチング)

教示(ティーチング)に関する特別教育では、産業用ロボットの種類・各部の機能などについての知識や教示の方法、産業用ロボットの操作・教示の実技などを学びます。

② 検査(メンテナンスなど)

検査に関する特別教育では、産業用ロボットの制御方式・駆動方法や各部の構造・機能、点検の具体的な方法などの知識や実技を学びます。

③ 協働ロボットは対象外

協働ロボットとは、人と協力しながら働くことを目的とした、出力80W未満駆動用原動機を持った機械の1つです。(労働省告示第51号)

出力80W未満の駆動用原動機を持った機械作業員となる場合は、事前に特別教育を受ける必要はありません。

協働ロボットという言葉が法規関連で出てくるのは、「労働安全衛生規則」を改正する省令の施行等について(基発 1224 号)が出されてからで、出力80Wには関係なく、人とロボットの協働作業時の、人への安全を守るために、リスク評価で人に対する危険をなくす対策が講じられた産業用ロボットに対してです。

協働ロボットに対する特別教育については、コラム「協働ロボットの特別教育は必要?法的根拠と産業用ロボット資格解説」をご覧ください。

4.産業ロボットを安全に運用するための法律と規格

(1)産業ロボットの法的変遷

産業ロボットは、労働安全衛生法第153条の3以降でその作業規定に教示等や検査等についての規定が定められ、特に、第154条では、産業ロボットには運転中に労働者と接触しないように、保護柵等を設ける規定が以前はありました。

その後、労働安全衛生法第59条では危険な機械に対して特別教育を行うことが規定され、労働安全衛生規則で産業ロボットが特別教育が必要な1つに加えられました。

また、危険な機械に対するリスク評価をすることで、保護柵等がなくとも運転できるという告示1224号が新たに発せられました。高リスクな機械も、リスク回避や低減によってリスクがないと分かれば、産業ロボットは保護柵等がない状態でも運転できるようになったのです。

同様に産業用ロボットも、リスク評価の結果によって協働ロボットとして運用可能になりました。

このような経緯で、産業用ロボットの安全対策が行われると同時に、人の面での改革として特別教育を行うように労働安全衛生規則で決まり、スケジュールや内容などが告示で規定されました。

以下では、特別教育について解説し、その後産業ロボットの安全対策について2章以降で解説をしていきます。

(2) 法律と規格

産業ロボットに関する規則は、安衛則150条の3、4、5、151条で規定されています。

他にも随時公布された、告示・通達があります。

また、産業ロボットの安全規格は、ISO10218-1と、ISO10218-2です。JIS B 8433が対応する規格です。

リスクアセスメントの際に、このISOを参照とするように、告示1224号で求められています。

これらの規則、規格について、簡単に紹介します。

| 規則・規格 | 概略内容 | 備考 |

| 安衛則150条の3 | 教示等 ・ロボット操作法と手順、マニプレータ速度、負数の労働者間の合図、異常時措置 ・監視者による異常時の措置 ・関係者以外の誤操作防止措置 |

|

| 安衛則150条の4 | 運転中の危険防止のための柵や囲い | |

| 安衛則150条の5 | 検査等 ・検査・修理・調整・掃除・給油・確認作業時の、ロボツト運転停止と誤操作防止措置 ・150条の3と同じ注意措置 |

|

| 安衛則151条 | 点検 作業開始前の点検で、異常時は直ちに補修する。 ・外部電線の被覆、外装の損傷 ・マニプレータの作動異常の有無 ・制動装置と非常停止装置機能の正常 |

|

| ISO 10218-1 | 産業用ロボットの安全要求事項・・・ロボット | JIS B8433-1 |

| ISO 10218-2 | 産業用ロボットの安全要求事項・・・ロボットシステムと統合 | JIS B8433-2 |

| ISO 13849-1 | 制御システムの安全関連・・・設計のための一般原則 | JIS B9705-1 |

| ISO 13849-2 | 制御システムの安全関連・・・妥当性確認 | JIS B9705-2 |

| 告示・通達 | 多数あり |

一連の法の改正と告示・通達を整理したものが、機械包括安全指針です。

機械包括安全指針は、「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について

(基発第0731001号)(平成19年7月31日)

一連の機械の安全を確保する法改正や告示などが連続して発行されましたが、「「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正」となって、危険な機械から人の安全を守る法規として、集大成されています。

以下の、産業用ロボットについての動画も参考になさってください。

産業用ロボットの保守、メンテナンス(職業情報提供サイト(日本版O-NET)職業紹介動画)

引用:https://www.youtube.com/watch?v=O4EkVZ971r4&t=1s

産業用ロボット開発技術者(職業情報提供サイト(日本版O-NET)職業紹介動画)

引用:https://www.youtube.com/watch?v=MVqstpqwmMU

産業用ロボットの設置・設定(職業情報提供サイト(日本版O-NET)職業紹介動画)

引用:https://www.youtube.com/watch?v=L8CywBQCY2Q

5.産業用ロボットの特別教育(安全講習)ならJSSにお任せ!

産業用ロボットの教示や検査を実施するには、従業員に特別教育を受けて貰う必要があります。資格が得られるだけでなく、産業用ロボットについての基礎知識が身につくため、人材の育成や現場の安全性向上などにも寄与します。

「どこの特別教育を受ければいいのか迷っている」という担当者様は、株式会社FAプロダクツが主催する「Robodemy(ロボデミー)」の受講もぜひご検討ください。

FAプロダクツは年間200台もの実績がある関東最大級のロボットシステムインテグレーターです。一貫生産体制をとっており、設計から製造までをワンストップで対応。費用・時間にムダなく最適化を行うことができます。

また、お打ち合わせから原則1週間以内に「お見積りとポンチ絵」をご送付。

【ポンチ絵とお見積りのサンプル】

テキストやお電話だけでは伝わりづらいゴールイメージを共有し、スピード感を持った対応を心がけています。

また、同社の「画処ラボ」では、画像処理を用いた外観検査装置の導入に特化し、ご相談を受け付けています。従来は目視での官能検査に頼らざるを得なかった工程の自動化をご検討の際などにご活用ください。

業界最大級の画像処理検証施設を開設!

「画処ラボ」ではルールベースやAIの画像処理を専門エンジニアが検証。ご相談から装置制作まで一貫対応します。

【所在地】

茨城県土浦市卸町2丁目13-3

TEL.050-1743-0310(代表)

FAX.050-3156-2692(代表)

https://jss1.jp/

【営業品目】

- 産業用ロボットを使用した設備の開発

- 生産設備合理化・省力化の設計及び製作

- 基板電気チェッカーや貼合・折曲など

- 治具の設計・製作

【実績】

NM社(電子部品の製造販売)、HS製作所(情報通信・社会産業・電子装置・建設機械・高機能材料・生活の各システム製造販売)、TT社(ショッピングセンターなどリテール事業)、SM社(自動制御機器の製造・販売)、OR社(自動車安全システムの製造販売)

関東最大級のロボットシステムインテグレーター ロボットシステムの設計から製造ならお任せください

050-1743-0310 営業時間:平日9:00-18:00